Newsletter Oktober 2024

Herausgegeben von Bohnet F., Carron B., Eggler M. und Varin S., mit der Teilnahme von Ritter M.

Mit der Unterstützung von Die Kammer der Fachanwälte SAV im Bau- und Immobilienrecht

Herausgegeben von Bohnet F., Carron B., Eggler M. und Varin S., mit der Teilnahme von Ritter M.

Bäuerliches Bodenrecht; Vorkaufsrecht des Pächters; Vorkaufsfall; Art. 47 ff. BGBB; 216a ff. OR

Vorkaufsrecht des Pächters (Art. 47 Abs. 2 BGBB) – Wiederholung der Grundsätze. Das Vorkaufsrecht bezieht sich auf das Pachtobjekt. Dies gilt auch, wenn, wie im vorliegenden Fall, nur ein Teil des Grundstücks verpachtet wird. In diesem Fall löst das Vorkaufsrecht grundsätzlich eine Parzellierungspflicht des Grundeigentümers aus (E. 3.3.1).

Vorkaufsfall (Art. 216c OR) – Die Bestimmungen des OR über das Vorkaufsrecht gelten auch für das Vorkaufsrecht des Pächters. Zusätzlich zu den in Art. 216c Abs. 2 OR aufgeführten Hypothesen liegt auch dann kein Vorkaufsfall vor, wenn die Transaktion nicht auf die wirtschaftliche Verwertung der Immobilie abzielt, sondern lediglich eine vermögensrechtliche Umstrukturierung darstellt. Ebenso liegt kein Vorkaufsfall vor, wenn das Geschäft nur unter Berücksichtigung persönlicher Beziehungen zustande kommt oder wenn die Gegenleistung für die Eigentumsübertragung einen Inhalt hat, der nur gerade vom betreffenden Käufer erbracht werden kann (E. 3.3.2). Laut BGer hat das Kriterium der persönlichen, in diesem Fall freundschaftlichen Beziehungen jedoch keine eigenständige Bedeutung, sondern muss sich vielmehr auf die Struktur des Rechtsgeschäfts oder den Verkaufspreis ausgewirkt haben (E. 3.5.1). Im vorliegenden Fall hätte die Gegenleistung von jedem beliebigen Dritten erbracht werden können und der Kaufpreis lag im maximal zulässigen Bereich, sodass die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Verkäufer und Käufer keine Auswirkungen auf den Verkauf hatten (E. 4). Unter diesen Umständen stellt der Verkauf einen Vorkaufsfall dar.

Werkvertrag; Zivilrechtliche Vertretung; Bauhandwerkerpfandrecht; Art. 32 ff. OR

Zivilrechtliche Vertretung (Art. 32 ff. OR) – Wiederholung der Grundsätze (E. 4.1). Nach der Rechtsprechung ergibt sich die Erteilung einer stillschweigenden Innenvollmacht im Sinne von Art. 32 Abs. 1 OR entweder aus einer Duldung oder aus einem Anschein. Eine interne Duldungsvollmacht liegt vor, wenn der Vertretene weiss, dass eine Person in seinem Namen gegenüber einem Dritten gehandelt hat, ohne dass er sie dazu ermächtigt hat, er aber gegen diese unerbetene Vertretungshandlung keinen Einspruch erhoben hat. Eine interne Anscheinsvollmacht liegt vor, wenn einerseits der Vertretene nicht weiss, dass eine Person als sein Vertreter gegenüber einem Dritten aufgetreten ist, er dies aber hätte wissen müssen, wenn er die nach den Umständen zu erwartende Aufmerksamkeit aufgebracht hätte, und wenn andererseits die Vertreterin das Verhalten des Vertretenen nach Treu und Glauben als Vollmachtserteilung interpretieren durfte (E. 4.2.1).

Im vorliegenden Fall stellt das BGer entgegen der Auffassung der kantonalen Instanz fest, dass es tatsächlich die Gesellschaft, die Eigentümerin der Liegenschaft ist, durch ihren Alleinaktionär war, der im März 2019 den Beschluss fasste, die Tiefgarage vollständig zu renovieren. Der Alleinaktionär konnte im Übrigen die Bauarbeiter nicht übersehen, da er in dem Gebäude wohnte. Diese Entscheidung zur Renovierung wurde der Hausverwaltung zwangsläufig mitgeteilt, da diese im selben Zeitraum mit dem Bauunternehmer Kontakt aufnahm, um einen Kostenvoranschlag einzuholen. Offensichtlich konnte die (vertretende) Hausverwaltung nach den Regeln von Treu und Glauben diese Mitteilung als Ermächtigung der (vertretenen) Eigentümerin verstehen, in ihrem Namen ausserordentliche Verwaltungshandlungen im Zusammenhang mit der Renovierung vorzunehmen. Diese internen Befugnisse ergeben sich aus einer Anscheinsvollmacht, da die Eigentümerin hätte wissen müssen, dass die strittigen Arbeiten von der Hausverwaltung in Auftrag gegeben wurden, die in gutem Glauben davon ausgehen konnte, dass sie zu solchen Handlungen berechtigt ist. Im Ergebnis wird die Eigentümerin zur Zahlung des Preises für die Arbeiten verurteilt und die Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts für denselben Betrag bestätigt (E. 4.2.2).

Dienstbarkeit; Überragende Bauten; Verhältnis zwischen überragenden Bauten und Stockwerkeigentum; Voraussetzungen für das Recht auf eine Dienstbarkeit; Art. 674, 675, 712a ss ZGB

Überragende Bauten (Art. 674 ZGB) – Wiederholung der Grundsätze (E. 4.1). Definition des Begriffs « Überragend » – Zusammenfassung der Grundsätze. Räume oder Räumlichkeiten, die sich teilweise oder sogar vollständig auf zwei aneinandergrenzenden Parzellen befinden, die zwei verschiedenen Eigentümern gehören, sind unter folgenden Bedingungen ebenfalls als überragende Bauten gleichzusetzen : Der betreffende Raum muss sich in einem Gebäude befinden, das mit dem Hauptgebäude auf dem herrschenden Grundstück durch eine Trennwand oder zwei aneinandergrenzende Aussenwände verbunden ist ; er ist vom Hauptgebäude aus durch eine Öffnung in der Wand oder in den Wänden direkt zugänglich und er bildet eine funktionelle Einheit mit dem Hauptgebäude (E 4.3).

Verhältnis zwischen überragenden Bauten und Stockwerkeigentum – Die oben genannten Bedingungen sollen verhindern, dass eine Überbaudienstbarkeit dazu dient, die Bestimmungen des Stockwerkeigentums zu umgehen (vgl. Art. 675 Abs. 2 ZGB in Verbindung mit Art. 712a ff. ZGB). Die Zuweisung des Dachbodens an einen der beiden Eigentümer eines Chalets, das in zwei verschiedene Teile getrennt ist, die jeweils frei zugänglich sind und über keinen gemeinsamen Teil verfügen, stellt eine Dienstbarkeit dar, die die Bestimmungen des Stockwerkeigentums nicht umgeht. Tatsächlich wird die strukturelle Unabhängigkeit des Objekts gewahrt, da das Dachgeschoss nur vom herrschenden Grundstück aus zugänglich ist (E. 6.2).

Voraussetzungen für das Recht auf eine Dienstbarkeit (Art. 674, 675 ZGB) – Wiederholung der Grundsätze. Hat der geschädigte Eigentümer, nachdem er vom Eingriff Kenntnis hatte, nicht rechtzeitig Einspruch erhoben (1. Voraussetzung), so kann der Erbauer von Bauten und anderen Werken, wenn er gutgläubig ist (2. Voraussetzung) und wenn es die Umstände erlauben (3. Voraussetzung), verlangen, dass ihm der Verstoss gegen Zahlung einer angemessenen Entschädigung als dingliches Recht zugewiesen wird, wobei letztere jedoch keine Voraussetzung für das Bestehen des vom Gericht zugewiesenen Rechts ist (E. 4.2). Eine Einsprache gegen den Bau, die fünfzehn Jahre nach dem Bau erfolgt, ist nicht rechtzeitig erfolgt (E. 6.1.2).

Bäuerliches Bodenrecht; Bewilligungspflichtige Dienstbarkeit; Art. 61ff., 70 BGBB; 737 ZGB

Bewilligungspflichtige Dienstbarkeit – Unter einem bewilligungspflichtigen Erwerb im Sinne von Art. 61 ff. BGBB ist die Eigentumsübertragung als solche sowie jedes andere Rechtsgeschäft zu verstehen, das wirtschaftlich einer Eigentumsübertragung gleichkommt. Entscheidend ist, ob die Handlung dem Erwerber in ihren Wirkungen eine eigentümerähnliche Stellung über das Grundstück oder den landwirtschaftlichen Betrieb verleiht (E. 7.1). Die Einräumung einer Dienstbarkeit kann einen Veräusserungsfall darstellen, z.B. die Errichtung eines selbständigen und dauernden Baurechts oder auch eine Dienstbarkeit zur Gewinnung von Aushubmaterial (E. 7.2).

Im vorliegenden Fall bieten die Dienstbarkeiten ihrem Begünstigten das Recht, eine Deponie auf der gesamten Fläche der betroffenen Parzellen und ohne zeitliche Begrenzung zu betreiben, wenn die Betriebsgenehmigung erteilt wird. Folglich kann kein Pacht- oder anderes Recht auf dem belasteten Grundstück begründet werden, ohne gegen das Verbot zu verstossen, die Ausübung der Dienstbarkeit zu erschweren (Art. 737 Abs. 3 ZGB). Das Recht der Eigentümer ist also derart eingeschränkt, dass die Eintragung von Dienstbarkeiten einer Bewilligungspflicht unterliegt (E. 7.5.2-7.5.3). Zudem kann die Bewilligung nicht erteilt werden, da die Voraussetzungen der Ausnahme für den Abbau von Bodenschätzen (Art. 64 Abs. 1 lit. c BGBB), die analog auf eine Deponie anwendbar ist (E. 8.4.4), nicht erfüllt sind. Die Tatsache, dass der kantonale Richtplan die betroffenen Parzellen als Deponiezone bezeichnet, reicht nicht aus, um den Betrieb « raumplanungsrechtlich zulässig » im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. c BGBB zu machen. Der kantonale Richtplan ist nur für die Behörden verbindlich, und die Nutzungsplanung kann unter bestimmten Bedingungen davon abweichen, so dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, zu wissen, ob an diesem Ort in Zukunft tatsächlich Deponien betrieben werden können (E. 8.5.2).

Bäuerliches Bodenrecht; Landwirtschaftlicher Betrieb; Berechnung der SAK für Weideflächen; Art. 5, 7 BGBB; LBV; Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung

Landwirtschaftlicher Betrieb (Art. 5 und 7 BGBB) – Erinnerung an die Grundsätze. Als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des BGBB gilt ein Betrieb, der mindestens eine Standardarbeitskraft (SAK) benötigt. Die Kantone können einen niedrigeren Wert vorsehen, was bei Talbetrieben im Kanton Schwyz nicht der Fall ist (E. 4.1).

Berechnung der SAK für Weideflächen – Erinnerung an die Grundsätze. Die SAK werden auf der Grundlage des standardisierten Arbeitsaufwands für eine landesübliche Bewirtschaftung berechnet. Dabei wird vor allem auf die landwirtschaftliche Nutzfläche und die Anzahl der Nutztiere (vgl. Art. 3 LBV) abgestellt (E. 4.2). Grundsätzlich ist Weideland als Dauergrünland Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Von der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgenommen sind nur die Flächen, die der Sömmerung dienen (vgl. Art. 14 Abs. 1 und 2 Bst. b LBV). Im vorliegenden Fall liegen die fraglichen Weiden nicht im Sömmerungsgebiet im Sinne von Art. 1 der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung, sondern zwischen Hügel- und Berggebiet. Somit gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie Sömmerungsflächen darstellen, die von der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgeschlossen sind (E. 4.5).

Strafrecht; Fahrlässige schwere Körperverletzung; Fahrlässige Verletzung einer Sorgfaltspflicht; Garantenstellung; Art. 12 und 125 StGB

Fahrlässige schwere Körperverletzung (Art. 125 StGB) – Wiederholung der Grundsätze (E. 4.1). Fahrlässige Verletzung einer Sorgfaltspflicht (Art. 12 StGB) – Wiederholung der Grundsätze (E. 4.1.1). Garantenstellung – Wiederholung der Grundsätze (E. 4.1.2).

Im vorliegenden Fall wurden sowohl der Bauleiter des Generalunternehmers als auch der technische Leiter des Gerüstbauunternehmens verurteilt. Ersterer, der jeden zweiten Tag auf der Baustelle anwesend war, war für die Überwachung der Baustelle zuständig und hatte in dieser Funktion eine Aufsichtspflicht bezüglich der Sicherheit (E. 4.4.1). Wenn erhebliche Mängel festgestellt wurden, die ein konkretes Risiko für die Sicherheit der Arbeiter darstellten, konnte sich der Bauleiter nicht mehr auf die von den Angestellten des Subunternehmers erstellte Notiz verlassen, dass das Gerüst kontrolliert worden und in Ordnung sei. Die Höhe der Dachdeckerbrücke war nicht überprüft worden, obwohl es sich hierbei um ein wesentliches Element für die Sicherheit der Arbeiter handelt (E. 4.4.2).

Der technische Leiter hatte seinerseits dafür zu sorgen, dass sowohl der von ihm selbst ernannte Vorarbeiter als auch die Arbeiter seiner Firma das Gerüst korrekt aufbauten, was ihm offensichtlich nicht gelang. Ungeachtet der angeblichen Erfahrung des Vorarbeiters war das Unternehmen mehrfach von der SUVA verwarnt worden. Dies hätte ihn dazu veranlassen müssen, bei der Kontrolle seines Teams umso wachsamer zu sein (E. 4.5).

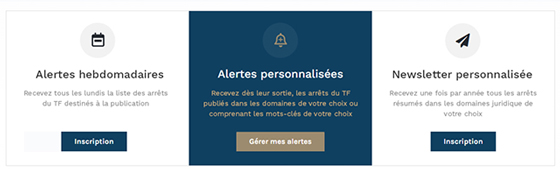

Die Website droitpourlapratique.ch bietet Ihnen die Möglichkeit, wöchentlich - oder unmittelbar nach der Veröffentlichung auf der Website des BGer - Benachrichtigungen über Urteile per E-Mail zu erhalten, in den von Ihnen gewählten Bereich oder mit den von Ihnen festgelegten Stichwörtern.

Sie können sich auch für den neuen jährlichen Newsletter anmelden, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Auswahl an zusammengefassten Urteilen aus allen angebotenen Themen zu erhalten.

Um mehr zu erfahren und sich zu abonnieren, klicken Sie einfach hier.